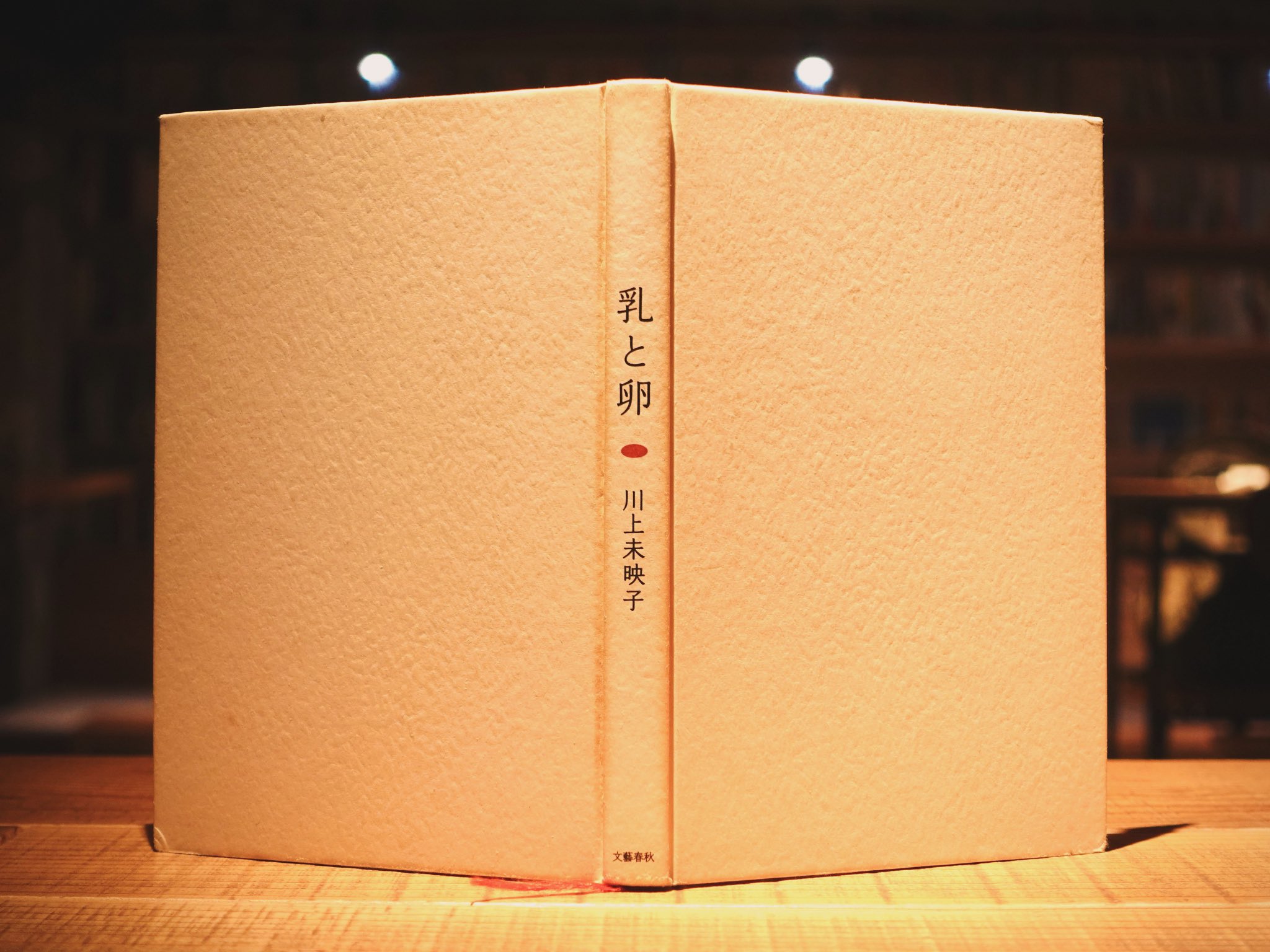

乳と卵/川上未映子

2025.08.17頭の中に浮かんだことがそのまま文字になってる!と思いました。

2008年に芥川賞を受賞した本作。

豊胸手術のために大阪から東京にやってきた母娘と、その母の妹である「私」の三日間を描いた物語です。

読み始めてすぐは、大阪弁の独特な文体に少し戸惑いましたが、やがて引き込まれました。普段の生活のなかで、頭にふっと浮かんではすぐに消えていく無数の事柄――それらが、整えられる前のまま言葉になっているようで、生々しく心に刺さってきました。

豊胸手術という手段にすべての希望を託す母・巻子と、それに対してどこか違和感を覚えながらも、女性であることや性そのものに鬱屈とした思いを抱える娘。玉子、卵、性、精、乳、父、女、男──交錯するイメージが、言葉にならない感情を次々と呼び起こします。

もんもんとした気持ちは続くのに、それが何に由来するのかうまく言語化できず、ただ感情が垂れ流されていく。その苦しさと息苦しさにずっと覆われているような読書体験でした。

けれど、最後のある場面で、それらの鬱屈がふっと昇華し、堰を切ったように崩れていく瞬間があります。その場面の痛み、快感、情動、そして言葉にしがたい重たい想いに、ただただ圧倒され、涙がこぼれました。

SHARE