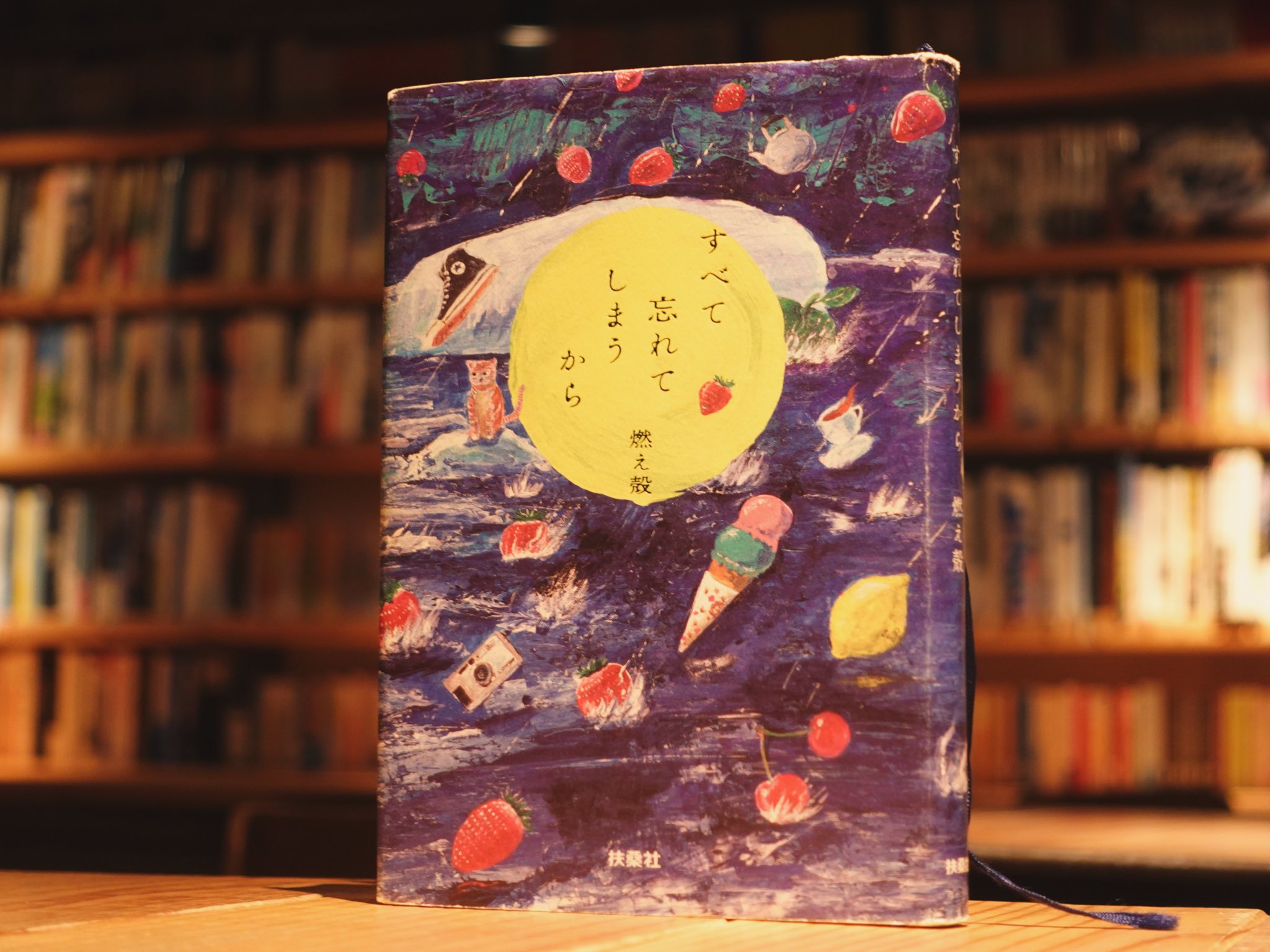

すべて忘れてしまうから/燃え殻

2025.11.30朝。山手線のアナウンスは憂鬱な顔したサラリーマンに「おはようございます」と明るく告げる。ぎゅうぎゅう詰めの車内で私はまた人に埋もれてしまう。いつもより体調も気分もどんよりして、しんどい。季節の変わり目だからなのかな。子どもの頃も季節の移ろいは感じていたはずなのに、今のように体調や気分に直結させて考えたことはなかった。ただ衣替えが決まった日にあって、気づけば冬になっていた気がする。鈍感な子供だったのか、大人になって敏感になったのか、体力が無くなったのか、忘れてしまったのか。

この本は、そんな何気ない呟きみたいなものを思い出す。小さな違和感やふとした寂しさ、誰にも言わない独り言みたいな感情、小さな己の宣言。それはすぐに過ぎ去って忘れてしまう類のものだけど、この本はそれを緻密に拾い上げて、ページの中に残してくれる。

読みながら、自分の日常にもこんな欠片がたくさん転がっているんだと気づかされる。なんだかゆんわり背中を押してくれる。

忘れてしまう私たちのそばに、私たちは存在している。珈琲でも片手に肩の力を抜いて目を通していただきたい1冊です。ちなみに私は、「お爺さん越しに見た彼女は、やけにキレイに映った」がお気に入りです。

SHARE